|

|

|

Главная

|

|

|

««Борис Годунов» А. С. Пушкина»

В 2015 году исполнилось 190 лет с даты создания исторической трагедии «Борис Годунов», написанной А. С. Пушкиным во время ссылки в село Михайловское в 1825 г. Первоначальный вариант названия произведения сохранился в рукописях и звучал так: «Драматическая повесть, комедия о настоящей беде Московскому государству. О царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Летопись о многих мятежах и пр., писано бысть Алексашкою Пушкиным в лето 7333 на городище Ворониче».

Трагедия написана под влиянием чтения «Истории государства Российского», посвящена периоду царствования Бориса Годунова с 1598 по 1605 гг. и вторжению Лжедмитрия I. Пушкин использовал для сюжета народный слух и мнение Н. М. Карамзина о том, что убийство цесаревича Дмитрия совершено по приказу Бориса Годунова (что, впрочем, историческими документами не подтверждено).

Никто лучше самого Пушкина не определил сущности замысла этого произведения и отношения автора к его источникам: «Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей, – писал Пушкин, – дало мне мысль облечь в формы драматические одну из самых драматических эпох новейшей истории. Я писал в строгом уединении, не смущаемый никаким чуждым влиянием. Шекспиру подражал я в его вольном и широком изображении характеров, в необыкновенном составлении типов и простоте; Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий; в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени».

Произведение было закончено за пять недель до восстания декабристов и являлось отражением определенного политического момента. Оно сочетает в себе изображение судьбы человеческой и судьбы народа, именно народ является здесь главным трагическим героем, ввергаемым властью в Великую Смуту. Трагедия ознаменовала полный отход Пушкина от романтизма с его героикой к реалистическому воплощению образов персонажей.

Приехав в 1826 г. в Москву, Пушкин несколько раз читал произведение в литературных кругах. Выдержанный в старинном духе коренной, простой разговорно-бытовой язык поразил первых слушателей трагедии в чтении самого автора. «Вместо высокопарного языка богов, – вспоминает М. П. Погодин, – мы услышали простую, ясную, обыкновенную и вместе с тем пиитически увлекательную речь!..» Слухи о новой трагедии стали распространяться, и в конце ноября к нему обратился А. Х. Бенкендорф с просьбой представить текст для ознакомления императору.

Появление в печати «Бориса Годунова» было задержано личной цензурой Николая I, формально не запретившего пьесу, но рекомендовавшего Пушкину «с нужным очищением переделать комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта». Пушкин отказался от переделок и ограничился опубликованием отдельных сцен в нескольких журналах.

Впервые полностью пьеса была напечатана с цензурными сокращениями только спустя пять лет, в конце декабря 1830 г. с датой издания – 1831 г., но допущена к постановке только в 1866 г., так как до этого времени играть на театральных подмостках монахов и царских особ не разрешалось. С цензурными изъятиями и сокращениями трагедия впервые показана 17 сентября 1870 г. на сцене Мариинского театра.

«Борис Годунов» не имел успеха в среде критиков; вызывала недоумение необычность формы, далекой от классического канона и шекспировских хроник. Официальный рецензент Ф. В. Булгарин отмечал отличия «Бориса Годунова» от англо-немецкой драмы. Некоторые критики относили произведение к трагедии, другие – к романтической драме, третьи – к драматическому роману и т.д. «Назовите его, как хотите, – писал А. А. Дельвиг в «Литературной газете», – а судите его не по правилам, а по впечатлениям, которые получите».

Извещая о выходе в свет «Бориса Годунова», Н. А. Полевой писал: «Поэт не называет его ни трагедиею, ни драмою, ни историческими сценами. Он, конечно, знал, что он писал, но, кажется, хочет посмотреть, что придумают другие, определяя сущность его творения. Вот любопытная задача для русской критики!»

«Отказавшись добровольно от выгод, мне представляемых системою искусства, оправданной опытами, утвержденной привычкою, я старался заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий…» – так сказал о произведении сам А. С. Пушкин в письме Н. Н. Раевскому.

|

Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений в одном томе / А. С. Пушкин. – Москва: Гослитиздат, 1949. – 1498 с.

Собрание сочинений Пушкина в одном томе включает все произведения поэта – художественные, исторические, критические, автобиографические.

|

|

|

Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений: в 6 т. Т. 2: Стихотворения. Сказки. Поэмы / А. С. Пушкин; под ред. Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. – Москва-Ленинград: ACADEMIA, 1936. – 617 с.

Знаменитое юбилейное издание сочинений А. С. Пушкина, выпущенное к столетию со дня гибели поэта. Издание содержит фото редких иллюстраций и картин (работы известных мастеров В. И. Сурикова, Л. Н. Карякина, М. А. Скуднова), посвященных Пушкину, фото его рисунков и рукописных страниц.

|

|

|

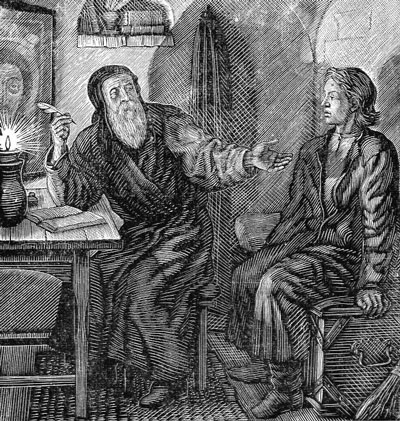

Пушкин. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2 / под ред. С. А. Венгерова. – Санкт-Петербург: Брокгауз и Ефрон, 1908. – 650 с. – (Библиотека великих писателей).

Одно из самых знаменитых и качественных изданий наследия великого русского поэта – 6-томное полное собрание сочинений из «Библиотеки великих писателей» Брокгауза и Ефрона под редакцией С. А. Венгерова.

Издание сопровождают отдельные этюды о каждом моменте биографии поэта, очерки о его родственниках, ближайших друзьях и знакомых, этюды о литературном влиянии на Пушкина русских и иностранных писателей. Многие произведения Пушкина снабжены историко-литературным введением. К каждому из небольших стихотворений даются пояснительные примечания (параллельно тексту). Издание напечатано особо заказанным шрифтом пушкинского времени, с сохранением авторского правописания. Порядок издания строго хронологический, составители задавались целью представить творчество великого писателя в его последовательном развитии. «Мы хотели бы сделать… своего рода Пушкинскую энциклопедию, где должно найти место всё, что служит к уяснению жизни и творчества великого поэта». Большинство сочинений проиллюстрировано, некоторые из них сопровождаются автографами и рисунками самого Пушкина, факсимильными изображениями страниц его рукописей, обложками первых изданий. Здесь также нашли место наиболее замечательные из картин, написанных на пушкинские сюжеты – К. П. Брюллова, Н. Н. Ге, И. Е. Репина, И. К. Айвазовского, И. Н. Крамского, М. К. Клодта, М. О. Микешина, Г. Г. Мясоедова, В. М. Васнецова и многих других. Все произведения, в которых действуют исторические лица, иллюстрированы их портретами, видами местностей, бытовыми деталями и т. д.

|

|

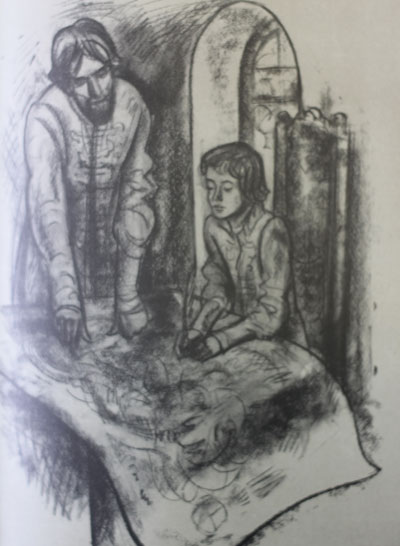

Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. – Москва: Художественная литература, 1993. – 98, [4] c.

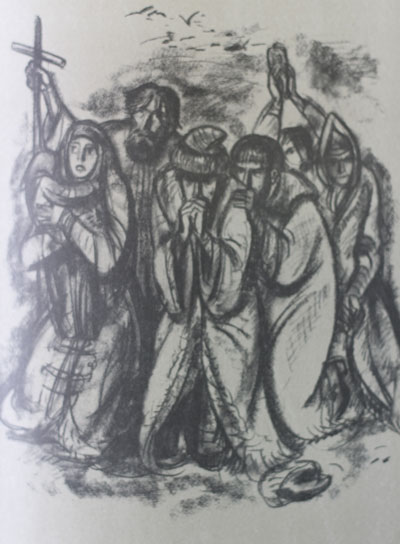

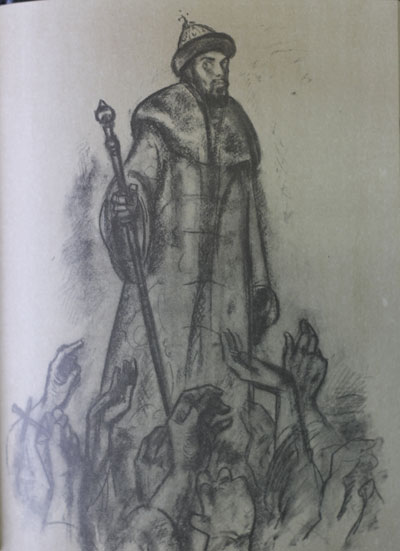

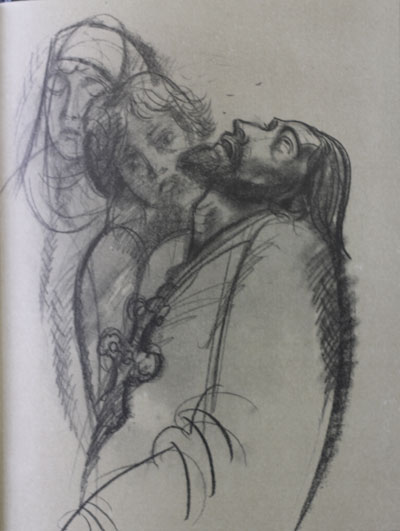

Книга издана к 200-летию Александра Сергеевича Пушкина. Тридцать полностраничных рисунков известного иллюстратора, народного художника России Владимира Николаевича Минаева. Художник работал над рисунками к «Борису Годунову» несколько лет, историческая достоверность соблюдена в иллюстрациях в полной мере: в костюмах, деталях архитектуры, облике людей.

|

|

|

Воротынский:

Но месяц уж протек,

Как, затворясь в монастыре с сестрою,

Он, кажется, покинул всё мирское.

|

|

Воротынский:

Ведь Шуйский, Воротынский…

Легко сказать, природные князья.

|

Народ:

О, Боже мой, кто будет нами править?

О горе нам!

|

Народ:

Ах, смилуйся, отец наш! Властвуй нами!

Будь наш отец, наш царь!

|

|

Народ:

Венец за ним! он царь! он согласился!

Борис наш царь!

Да здравствует Борис!

|

Борис:

А там – сзывать весь наш народ на пир,

Всех, от вельмож до нищего слепца:

Всем вольный вход, все гости дорогие.

|

Григорий:

Ты все писал и сном не позабылся,

А мой покой бесовское мечтанье

Тревожило, и враг меня мутил.

|

|

Пимен:

Задумчив, тих сидел меж нами Грозный,

Мы перед ним недвижимо стояли,

И тихо он беседу с нами вел.

|

Пимен:

Вдруг, слышу звон, ударили в набат,

Крик, шум, бегут на двор царицы.

|

Пимен:

«Вот, вот злодей!» – раздался общий вопль.

И вмиг его не стало.

|

|

Григорий:

Борис, Борис! Все пред тобой трепещет,

Никто тебе не смеет и напомнить

О жребии несчастного младенца…

|

Царь:

И рад бежать, да некуда… ужасно!

Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

|

Царь:

Что, Ксения? что, милая моя?

В невестах уж печальная вдовица?

|

|

Царь:

А это что такое

Узором здесь виется?

|

Царь:

Клянусь – тебя постигнет злая казнь,

Такая казнь, что царь Иван ВасильичОт ужаса во гробе содрогнется.

|

Шуйский:

Но детский лик царевича был ясен

И свеж и тих, как будто усыпленный;

|

|

Царь:

Так решено: не окажу я страха –

Но презирать не должно ничего…

Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!

|

Марина:

Постой, царевич! Наконец

Я слышу речь не мальчика, но мужа.

|

Народ:

Царь, царь идёт.

|

|

Юродивый:

Нет, нет! нельзя

молиться за царя Ирода

– Богородица не велит

|

Пленник:

На площади, где человека три

Сойдутся, – глядь –

лазутчик уж и вьется,

|

Шестой:

Царь умирает.

|

|

Царь:

Обнимемся, прощай, мой сын: сейчас

Ты царствовать начнешь... о Боже, Боже!

|

Народ:

Что толковать? Боярин правду молвил.

Да здравствует Димитрий, наш отец!

|

Народ (несется толпою):

Вязать! Топить! Да здравствует Димитрий!

Да гибнет род Бориса Годунова!

|

|

Один из народа:

Брат да сестра! бедные дети, что пташки в клетке.

|

Народ безмолвствует.

|

|

|

|

Пушкин, А. С. Сочинения: в 2 т. Т. 2. Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы и повести. Путешествие в Арзрум / А. С. Пушкин. – Москва: Художественная литература, 1982. – 365 с.

В книгу входит роман «Евгений Онегин», драматические произведения «Борис Годунов», «Моцарт и Сальери», «Русалка» и др., повести «Капитанская дочка», «Дубровский» и др., «Путешествие в Арзрум».

|

|

|

Пушкин, А. С. Стихотворения. Поэмы. Драматические произведения / А. С. Пушкин. – Москва: Дрофа, 2004. – 384 с.

В книгу вошли стихотворения, поэмы и драматические произведения автора. Во вступительной статье дан обзор жизни и творчества писателя. В разделе «Приложения» помещены отрывки из критических статей.

|

|

|

Пушкин, А. С. Стихотворения. Поэмы. Драмы. Сказки / А. С. Пушкин. – Москва: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 608 с. – (Русская классика).

Поэзия Пушкина принадлежит к тем шедеврам мировой культуры, к которым каждое поколение возвращается вновь и вновь. В эту книгу входят лирические стихотворения поэта, начиная с самых ранних и заканчивая последними, написанными незадолго до гибели; поэмы «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Полтава».

|

|

|

Благой, Д. Д. Мастерство Пушкина: Вдохновенный труд. Пушкин – мастер композиции. / Д. Д. Благой. – Москва: Советский писатель, 1955. – 268 с.

В небольшой по объему книге автор останавливается лишь на некоторых сторонах пушкинского мастерства: в частности, на необыкновенном, единственном в своем роде умении Пушкина композиционно оформлять свои произведения – сообщать им абсолютную законченность, целостность и полноту, сочетаемые с исключительной стройностью, гармонической соразмерностью, взаимной уравновешенностью всех составляющих частей.

|

|

|

Благой, Д. Д. Творческий путь Пушкина (1813-1826) / Д. Д. Благой; под ред. А. М. Еголина. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1950. – 580 с.

Настоящий труд охватывает 1813-1826 годы в творчестве А. С. Пушкина, лицейский период, южную ссылку, ссылку в Михайловском. В эти годы Пушкин создал свои замечательные шедевры: «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Цыганы», «Борис Годунов», «Граф Нулин», «Песни о Стеньке Разине», «Пророк», множество стихотворений. Обстоятельно анализируя эти произведения, автор щедро делится богатством своих наблюдений, часто по-новому освещая то или иное творение Пушкина.

|

|

|

«Борис Годунов» А. С. Пушкина: сборник статей / под ред. К. Н. Державина. – Ленинград: 1936. – 192 с.

В сборник вошли несколько статей: Б. П. Городецкого, который освещает общие вопросы творческой истории трагедии; А. Л. Слонимского, который рассматривает вопрос о соотношении «Бориса Годунова» и русской драматургии 20-х годов XIX столетия; статья М. П. Алексеева, анализирующего ценнейший исторический материал; Г. О. Винокура с анализом языка произведения и А. Н. Глумова, который останавливается на особенностях стиха пушкинской трагедии, вопросах его сценического произнесения.

Данная книга издана к столетию со дня гибели А. С. Пушкина.

|

|

|

Брюсов, В. Мой Пушкин: статьи, исследования, наблюдения / В. Брюсов; под ред. Н. К. Пиксанова. – Москва; Ленинград: Госиздат, 1929. – 320 с.

Эта книга является осуществлением заветной мечты В. Я. Брюсова. С 1910 года, осознав себя зрелым пушкинистом и имея в своем активе немало крупных работ по Пушкину, Брюсов пожелал издать сборник, которому избрал смелое и выразительное заглавие. В этом томе содержатся статьи, исследования и наблюдения автора о жизни, взглядах, мастерстве и творчестве великого поэта.

|

|

|

Винокур, Г. О. Полное собрание трудов: Комментарии к «Борису Годунову» А. С. Пушкина / Г. О. Винокур; сост. и подгот. текст Т. Г. Винокур, С. В. Киселев, С. Т. Овчинникова; под ред. С. О. Шмидта. – Москва: Лабиринт, 1999. – 416 с.

В состав очередного тома собрания трудов выдающегося отечественного филолога Г. О. Винокура входят его комментарии к «Борису Годунову» Пушкина, впервые изданные в 1935 г. пробным тиражом в седьмом томе юбилейного полного собрания сочинений А. С. Пушкина, и тематически и хронологически примыкающие к ним статьи «Кто был цензором «Бориса Годунова» и «Язык «Бориса Годунова». Текст самой трагедии приводится с приложением всех вариантов и редакций по указанному академическому изданию.

|

|

|

Городецкий, Б. П. Драматургия Пушкина / Б. П. Городецкий. – Москва; Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1953. – 357 с.

Одна из самых крупных работ историка литературы, пушкиниста Бориса Павловича Городецкого, который изучал творчество великого русского поэта в различных временных отрезках, принимая во внимание как критику противников Пушкина, так и восторженные отзывы его почитателей.

|

|

|

Пушкинская энциклопедия. 1799-1999. – Москва: АСТ, 1999. – 808 с.

Издание, подготовленное к 200-летному юбилею А. С. Пушкина, включает биографию, хронологию творчества, воспоминания современников, детально знакомит с окружением поэта. В энциклопедию вошли также речи, статьи и очерки знаменитых русских писателей, раскрывающие их понимание творчества великого поэта, его значение для нашей литературы, отечественной и мировой культуры. В качестве иллюстраций к произведениям автора – репродукции картин, гравюр и рисунков.

|

|

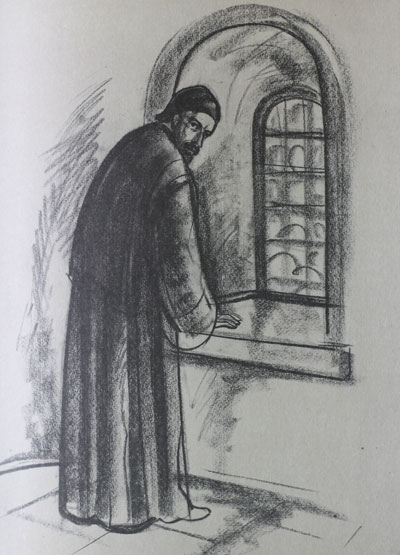

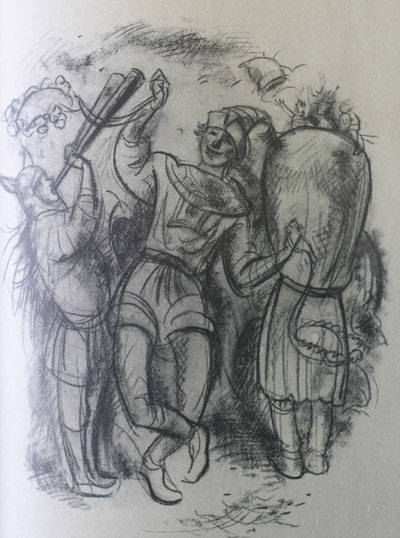

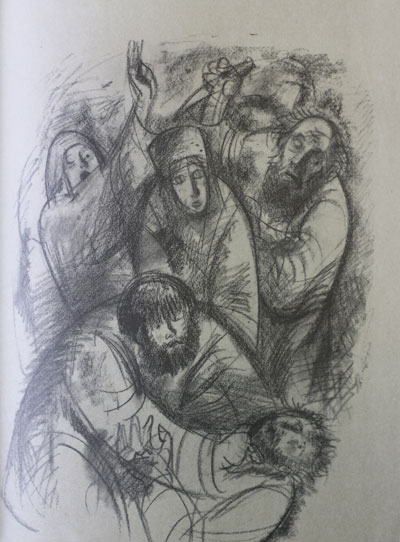

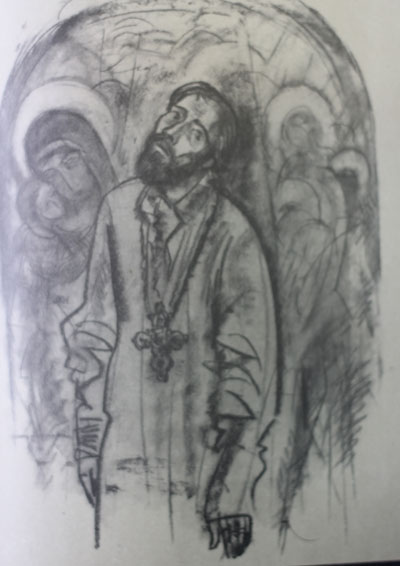

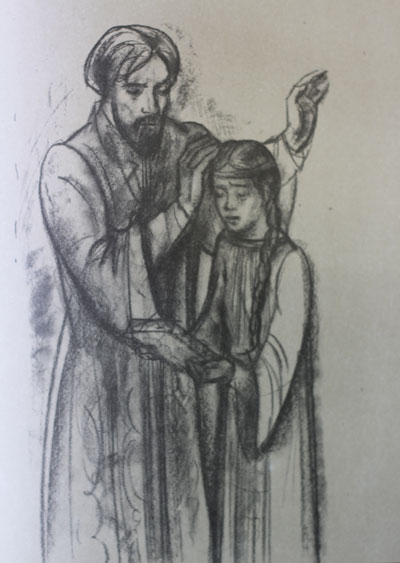

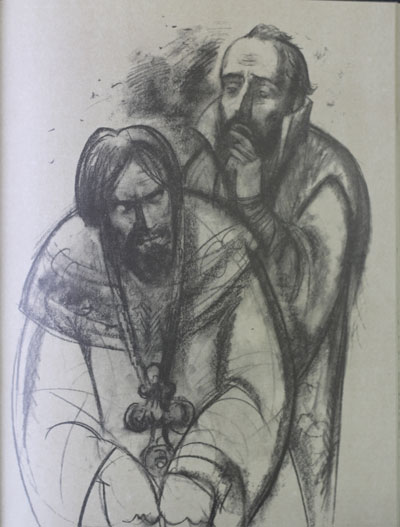

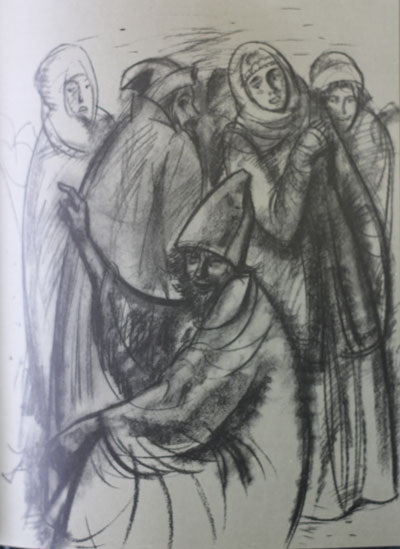

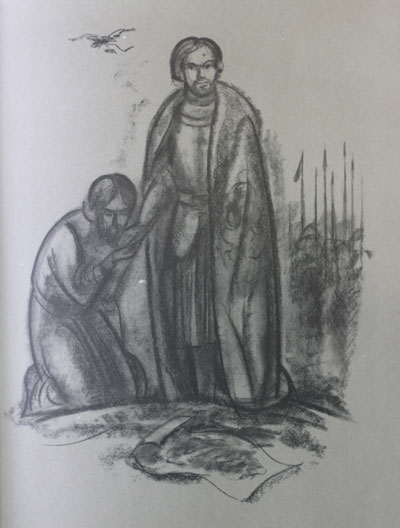

Гравюра В. А. Фаворского

к трагедии «Борис Годунов»

|

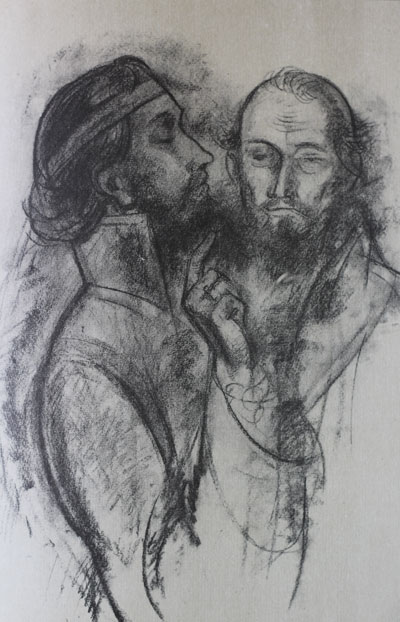

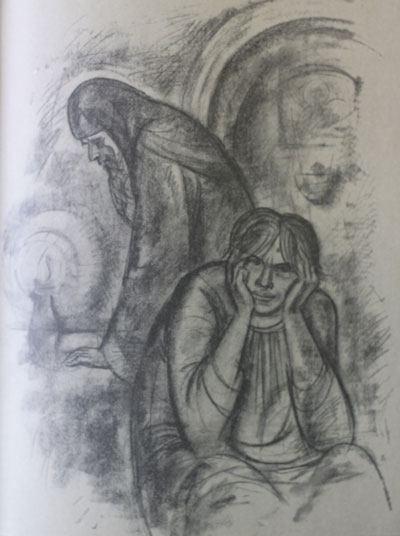

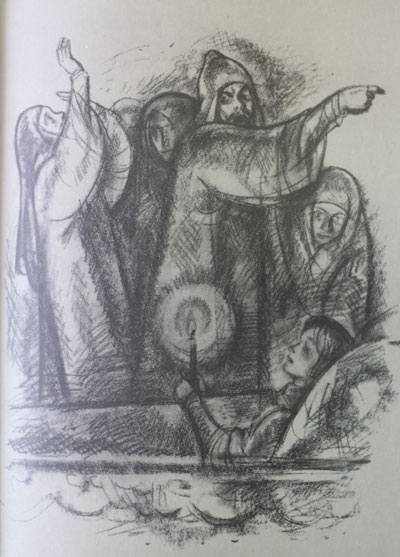

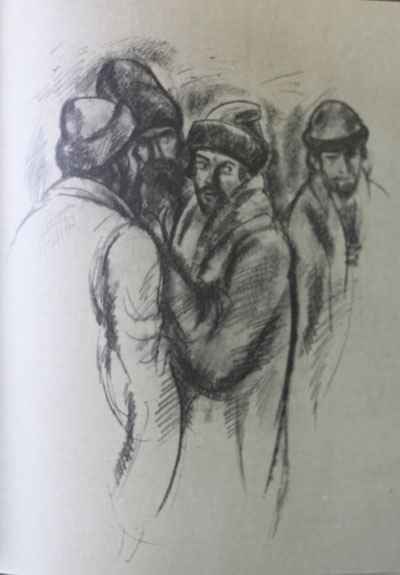

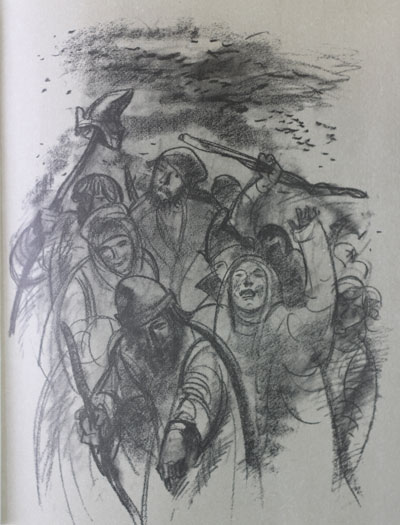

Гравюра В. А. Фаворского

к трагедии «Борис Годунов»

|

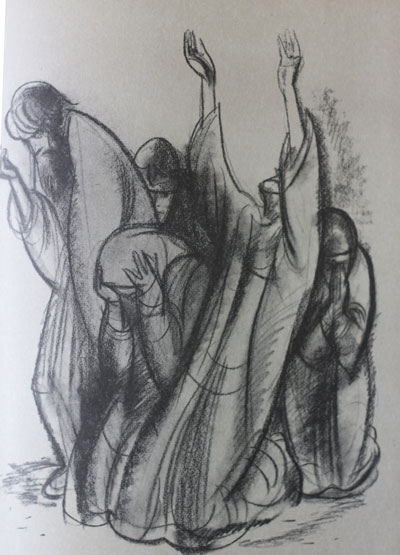

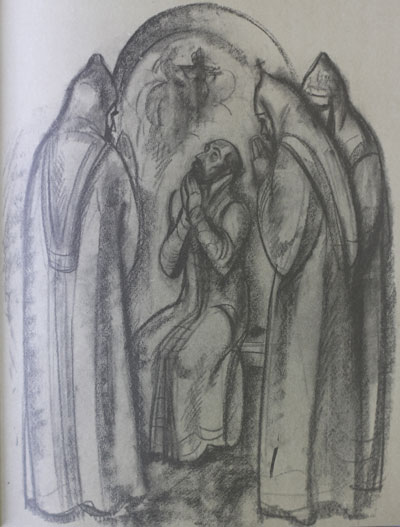

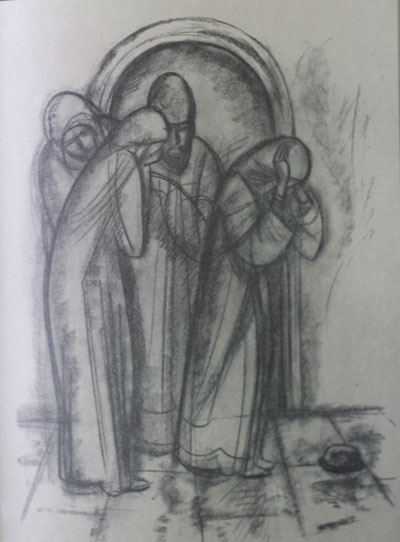

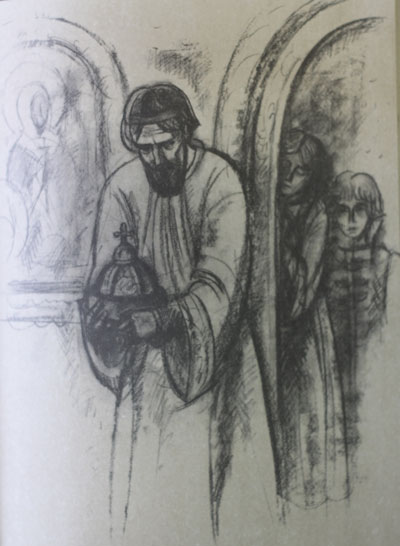

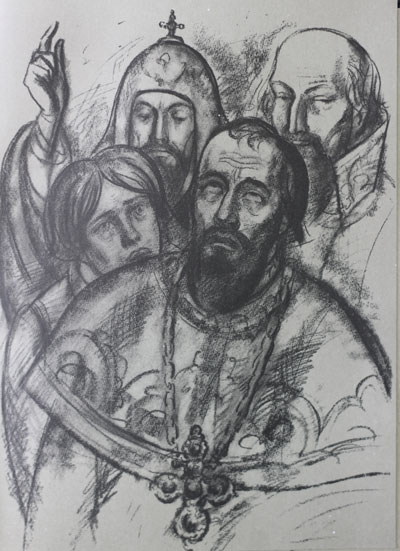

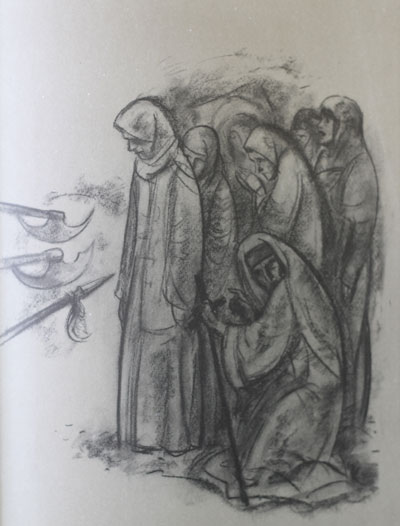

Гравюра В. А. Фаворского

к трагедии «Борис Годунов»

|

|

|

Русская критическая литература о произведениях А. С. Пушкина: Хронологический сборник критико-библиографических статей: Ч. 5. Критика о Пушкине В. Г. Белинского / собрал В. Зелинский. – 3-е изд. – Москва: В. Рихтер, 1910. – 264 с.

В сборнике в хронологическом порядке представлены критические статьи В. Г. Белинского на крупные произведения А. С. Пушкина: «Руслан и Людмила», «Каменный гость», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь», «Евгений Онегин», «Борис Годунов» и др.

|

|

|

Слонимский, А. Мастерство Пушкина / А. Слонимский. – Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 527 с.

Автор книги рассматривает творчество А. С. Пушкина как новатора, меняющего каноны русской литературы, создавшего такой жанр, как лирико-эпическая поэма «Руслан и Людмила» и совершенно новый драматический жанр, как «Борис Годунов», который включал в себя классическую трагедию, драматический роман, романтическую драму и т.д.

|

|

|

А. С. Пушкин. Борис Годунов: Тексты, комментарии, материалы, моделирование уроков: науч.-метод. пособие для вуза и школы / под ред. Н. Н. Старыгиной, И. П. Карпова. – Москва: ВЛАДОС, 1999. – 304 с. – (Уроки русской словесности).

Трагедия «Борис Годунов» – одно из ярчайших и сложнейших произведений пушкинского гения. Материалы сборника помогут студенту, школьнику, учителю-словеснику и вузовскому преподавателю постичь содержание, увидеть особенности поэтики пушкинского творения, прочитать и осмыслить произведение.

|

|

|

Филиппова, Н. Ф. Народная драма А. С. Пушкина «Борис Годунов» / Н. Ф. Филиппова. – Москва: Книга, 1971. – 154 с. – (Судьбы книг).

Цель данной работы – проследить по рукописным материалам, как в процессе создания драмы «Борис Годунов» углублялась пушкинская концепция народа, откристаллизовывались характеры: как, работая над трагедией, А. С. Пушкин осмысливал теоретически и свое собственное творчество и общие законы драматического искусства: «Создавая моего Годунова, я размышлял о трагедии».

Как сложилась дальнейшая судьба произведения в книге и на сцене? Каково современное прочтение пушкинской драмы и художниками книги, и художниками сцены? Почему режиссерская мысль так настойчиво бьется над тем, чтобы найти сценическое воплощение «Бориса Годунова», достойное Пушкина?

|

|

|

|

|

|

| |

|

![]()